Antes do blog (2)

Como todas as histórias, também estas andanças blogosféricas têm o seu ponto de partida lá atrás, muito lá atrás, nas mal alinhavadas linhas pelo punho da criança que fui. Contudo, a culpa imediata e recente não a carrego eu mas sim a Luísa, que caiu e torceu um pé – ou coisa parecida. E, ao cair, fez-me tombar na memória daquela vez em que rachei a cabeça numa traquinice qualquer... Foi tão forte esse mergulho em mim, essa viagem a um eu que se desespera para ser descoberto e se dar aos outros, que senti um impulso, uma irreprimível ânsia de dar forma de letra a esse fragmento de memória. Resfatelei-me frente ao computador, dedilhei palavras a esmo e, quase sem dar por isso, vi-me com uma crónica nas mãos. Foi a primeira de uma série de sete que dei a ler via e-mail a quem já me tinha entrado vida adentro. Só depois, para rasgar mais largos horizontes, me atrevi ao voo de Ícaro e, antes que o Sol me comesse as asas, pus no mundo mais um blogue - um solo no coro de vozes anónimas, quiçá solitárias, que fizeram da Internet a sua trombeta.

A segunda dessas crónicas - tal como as outras, aliás - foi escrita há cinco anos (já?...), de rompante, em cima do joelho, à chegada ao Instituto e após uma noite mal dormida, cada martelar do teclado um eco das bombas que iam tombando do céu sobre a cidade dos califas. Como qualquer improviso, tem o seu quê de irreflectido e temerário. Escrito de boa-fé, todavia. Perante o que se sabia na altura, foi a crónica possível. Hoje, conhecemos as trapaças que levaram a guerra a instalar-se de novo no Médio Oriente, com toda a fúria de um cão raivoso. Vivemos ainda, na pele e na alma, a tragédia que lhe veio no rasto e que não tem ainda fim à vista. Em verdade vos confesso, porém: hoje, sabendo o que sabia na altura, voltaria a dá-la ao prelo.

Tinha pensado apresentá-la aqui, na sua cândida secura, sem fotos nem adereços (bem como às duas que se lhe seguiram, estas bem mais amargas e dolorosas...). Todavia, seria erro crasso não aproveitar as possibilidades multimédia que tenho hoje ao meu dispor. Por isso, cada uma das crónicas originais está agora ilustrada com algumas fotografias e, no fim deste post, encontra-se uma pequena galeria com algumas das melhores imagens que tenho no meu acervo pessoal. Resta-me referir que todas elas foram, na altura, publicadas nos sites da Associated Press, BBC e New York Times.

O atraso deste post em relação ao prometido resulta exclusivamente da indecisão de escolher umas dezenas entre as mais de 1000 fotos que estive a ver esta noite. Do facto, peço desculpa a todos os meus leitores.

Escolhas!

RTP1, 2h34m do dia 20 de Março de 2003 (hora de Lisboa). O dia está prestes a nascer sobre Bagdad, uma calma tensa domina a cidade, os seus habitantes preparam-se para a primeira oração do dia e, segundo o jornalista Carlos Fino, até se ouve o chilrear dos pássaros. A capital iraquiana, plena de luz, é a imagem de uma inocência desarmante.

RTP1, 2h35m do dia 20 de Março de 2003 (hora de Lisboa). Os pássaros talvez continuem a chilrear, mas já não se ouvem. Os seus elegantes trinados diluíram-se no ruído ensurdecedor das primeiras explosões e da resposta da defesa anti-aérea. George W. Bush cumpriu a ameaça: Bagdad está a ferro e fogo!

Antes de exercermos nas ruas o nosso legítimo e inalienável direito à indignação, vamos a dois factos simples:

1 - George W. Bush chegou à Casa Branca após um processo eleitoral algo confuso e com os dólares dos barões do petróleo e do armamento. Mas, para o bem e para o mal, é o presidente eleito de um País democrático, pátria de Benjamin Franklin e dos direitos humanos. Saddam Hussein é o menino pobre das ruas de Bagdad que viu no partido Baas uma fuga à miséria e a esperança de uma vida melhor para o seu povo. Tentação fatal, porém. A ambição e o desejo de poder cegaram-no. Desde 1968 que é um ditador sanguinário, que não hesita em matar quem se lhe atravesse no caminho; que assassina diariamente o seu próprio povo; que dizimou centenas de aldeias curdas com armas químicas e biológicas; que, no espaço de pouco mais de uma década, desencadeou duas guerras contra os seus vizinhos (Irão e Kuwait); que paga 25.000 dólares às famílias de cada comando suicida que se lança contra autocarros israelitas cheios de crianças inocentes; que vive num desafio permanente à ONU e, logo, a todo e qualquer um de nós, cidadãos amantes da paz e da liberdade.

2 - Há quem diga que esta é uma guerra civilizacional. Seja-me permitido discordar. Esta é uma guerra de interesses mesquinhos em torno do petróleo. E, por isso, é uma guerra de hipocrísias. As cabeças bem pensantes e politicamente correctas desta parte confortável do mundo acusam os Estados Unidos de violarem a Carta das Nações Unidas, de agirem à margem do Direito Internacional, de terem dado uma machadada no consenso e no diálogo entre os povos, de quererem ser os polícias do Mundo. Tudo isto é verdade e, à excepção da última cláusula, também se aplica ao Iraque. Pondo de parte que, numa sociedade civilizada, sempre é melhor haver alguns polícias que nenhum, quero aqui salientar um facto que anda algo esquecido: o país com mais interesses petrolíferos no Iraque é, imagine-se!, a França - as únicas companhias petrolíferas não nacionalizadas por Saddam Hussein são francesas. Percebem-se as cobardes reticências gaulesas: se a guerra fosse ganha por uma coligação liderada pelos Estados Unidos, lá se ia o ouro negro. Escudada numa aparência de legalidade, a França apenas procurou defender os seus mais imediatos interesses. E arrastou com ela meia Europa. Europa que, ao não se colocar em bloco ao lado dos Estados Unidos e mostrar a Saddam Hussein que não andamos aqui a brincar, ao não exercer uma pressão maciça sobre o regime iraquiano, deixou o carniceiro de Bagdad a rir-se à socapa e precipitou uma guerra que podia ter sido evitada pela via diplomática.

Neste momento já sinto dedos apontados à minha cabeça: olha, mais um idiota a favor da guerra. Quem me conhece, sabe que não é bem assim. Se tenho uma posição de princípio contra qualquer guerra? Tenho. Se estou de acordo com esta guerra absurda? Nem em sonhos ou pesadelos. Mas há um facto inegável: desde hoje e por tempo indeterminado, esta guerra faz parte das nossas vidas. Afecta consciências e sensibilidades, desafia os nossos ideais mais queridos, põe a já debilitada economia mundial quase de rastos, pesa sobre as nossas cabeças como uma espada de Dámocles. O tempo, portanto, não está para ambiguidades pseudointelectuais, para o discurso do "sim, mas…" tão do agrado de certas forças políticas. Há que definir, de uma vez por todas, de que lado estamos. Se estamos do lado da democracia e da liberdade, de um modelo de civilização pautado pela tolerância e pelo respeito do ser humano - ou se estamos do lado do regime sanguinário de Bagdad!

Eu, por mim, já escolhi: dêem-me uma arma e, como bom europeu que não esquece Omaha Beach, vou combater ao lado dos soldados americanos!

Lisboa, 20 de Março de 2003

Danos colaterais… (1)

”Danos colaterais”, “guerra cirúrgica e limpa”, “downsizing”, “reestruturação de empresas”... Digam-me lá se isto não vos faz lembrar um daqueles jogos vídeo de terceira ordem, com n vidas para fugir a sete pés do inexorável “Game over”?

Se não fosse trágico, daria para rir a bandeiras despregadas. Daria para rir a leveza, a leviandade com que se inventam expressões predadoras do real - conjuntos de vocábulos que se apoderam do vivido e o reduzem a uma dimensão única, a tal ponto que o real se torna... abstracto! Nascem, a maior parte, nas mentes narcísicas de alguns "opinion makers", saltam para as notícias e acabam como parte integrante do nosso vocabulário.

Um dos seus efeitos mais perversos é banalizar situações que, pela sua própria natureza, são excepcionais. Momentos prenhes de dor, angústia, medo, ansiedade, desespero, revolta são prensados numa ou duas palavras sonantes, devidamente embaladas para consumo público e repetidas até à exaustão nos meios de comunicação social. Insinuam-se na linguagem corrente – e nós, quais máquinas de repetição, debitamo-las alegremente nas conversas de café, seguros da nossa retórica, ensemismados na nossa capacidade de impressionar quem nos esteja a ouvir. Como se fosse a coisa mais normal do Mundo... Às tantas, são apenas sons que perderam o seu lastro de tragédia e se diluem num oceano de estatísticas. “A morte de um homem é uma tragédia, a morte de um milhão é uma estatística”, já dizia Estaline. E eis como se banaliza o horror.

Agora que o Iraque é um país quase cadavérico, agora que a noiva do Médio Oriente jaz sob os escombros do seu enxoval, agora que os rios de lágrimas de ambos os lados do conflito ofuscam o Tigre e o Eufrates, peço-vos: não desviem o olhar! Do alto do vosso enfado, não caiam naquele vulgar “não posso mais, estou farto disto!”, escape para as nossas vidas continuarem a rolar descontraidamente, com um pé no futebol e outro na telenovela das nove e meia, e os olhos arregalados diante das animações 3D de tanques e helicópteros que se passeiam pelo estúdio do telejornal. Tenham a coragem de enfrentar o olhar suplicante ou o choro ensurdecedor destas duas crianças, marcadas na carne e na alma por uma guerra que não entendem, não pediram, nem tão pouco vão esquecer. Mergulhem a fundo nas fotografias, sintam o cheiro da carne queimada e do sangue seco, danos colaterais de um qualquer míssil tresmalhado! E, depois deste exercício, pode ser que comecemos a despertar para a realidade. Para o facto nu e cru de que uma “guerra cirúrgica e limpa” só pode ser a gargalhada de um Deus distraído e ausente. Porque uma guerra, qualquer guerra, não é um jogo de vídeo - é simplesmente o Inferno na Terra: há fogo, há dor, há gritos lancinantes, há lágrimas empapadas em sangue, há vidas únicas decepadas, há uma civilização que dá mais um passo em direcção ao abismo. Porque uma guerra, qualquer guerra, não é uma forja de heróis – é um gigantesco bestiário das poucas-vergonhas da Humanidade!

P.S – À laia de pedagogia, queria partilhar convosco o título de alguns filmes que todos devíamos ver: A infância de Ivan, de Andrei Tarkovski; Vem e vê, de Elem Klimov; O caçador, de Michael Cimino; Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola; Platoon – Os bravos do pelotão, de Oliver Stone; Dr. Estranhoamor e Nascido para matar, de Stanley Kubrick; A lista de Schindler e O resgate do soldado Ryan, de Steven Spielberg; Corações de aço, de Brian de Palma; A barreira invisível, de Terence Mallick. Os dois primeiros, dos tempos da União Soviética, são particularmente importantes, pois testemunham ambos o olhar de um rapazinho sobre a guerra que lhe roubou os sonhos da infância.

Lisboa, 1 de Abril de 2003

Danos colaterais (2)

Aconteceu no Oeste, de Sergio Leone, é um monumental western, um épico que nos confronta com a face lunar da saga americana, uma argamassa indistinta de heróis e vilões moldada ao sabor das tórridas e desoladas paisagens do Arizona e do Utah. Homens “feios, porcos e maus”, de têmpera rude e não raro cruel, movidos pelo instinto de sobrevivência e pela ganância, de verbo solto e gatilho fácil.

A memória devolveu-me este filme ao olhar para um montículo de recortes de imprensa sobre a guerra no Iraque. Se calhar, esta associação de ideias peca por injusta, pode até não ser legítima, mas ao longo das últimas semanas têm ocorrido alguns incidentes que me andam a queimar neurónios.

As garrafas de água estavam intactas, a um canto. Uns centímetros ao lado, uma câmara de vídeo ardia, solitária e ainda enamorada das águas do Tigre. Bizarra cena, esta! E, todavia, de explicação simples: uns marines, no aconchego de um tanque Abrahms, tomaram-lhe o reflexo da lente como se de uma mira telescópica se tratasse e resolveram o assunto à bomba! Três jornalistas mortos e não me lembro quantos feridos… Resta perguntar se o Hotel Palestina, porto de abrigo da imprensa estrangeira em Bagdad, era um alvo militar estratégico.

O carro aproximava-se de um posto de controlo e o motorista recebeu ordem para parar. Por ra-zões que desconheço, não obedeceu e os soldados americanos, expeditos, emprestaram-lhe uns travões. Resultado: duas crianças mortas.

O cenário – e os meus olhos disso são testemunhas – era dantesco: numa extensão de várias dezenas de metros, o asfalto estava juncado de viaturas calcinadas, roupas ensanguentadas, pedaços de corpos, sobreviventes tomados pelo desespero da incompreensão perante os mistérios da vida. Porque tinham fugido de uma morte que tomavam como certa em Bagdad para o encontro fatal com os tanques Abrahms. Parece que não perceberam ou não ouviram a ordem de paragem.

O que ressalta destes três exemplos é a estonteante facilidade com que os soldados americanos dão uso ao gatilho, autênticos putos no pleno gozo de um brinquedo todo ele high-tech! E a questão é mesma essa: a maioria não passa de miúdos de vinte anos, longe de casa e numa terra estranha, assustados e temendo pela vida – ainda para mais com o risco acrescido de atentados suicidas. Mas, bolas!, se lá estão é de supor que receberam formação adequada ao desempenho da sua missão. Que treinaram o controlo dos nervos. Que aprenderam o valor da vida humana. Que interiorizaram o risco como parte integrante da sua profissão, pela qual são pagos (bem ou mal, isso é outra história). E de todas estas premissas resulta um corolário simples: o primeiro dever de um soldado é (devia ser) proteger esse bem inalienável que é a vida - a sua, a dos seus companheiros e, sobretudo, prevenir a morte inútil de inocentes.

Ora, se é certo que as situações descritas prefiguravam ataque eminente ou risco de atentado suicída, não é menos verdade que lhes estava associado um elevado grau de dúvida. Não eram situações de combate. Por isso, entre massacrar civis suspeitos (?) e correr o risco inerente à profissão, acho que a opção não é despejar o carregador. Afinal, quero acreditar que evoluímos um pouco desde os tempos do Colt 45! E se, numa crónica anterior, me ofereci para combater ao lado dos soldados da coligação, concerteza não era para participar nestas trágicas infantilidades.

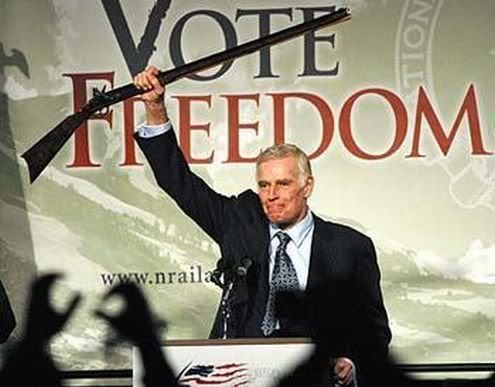

Estes incidentes revelam dois dos cancros que minam o vigor da jovem sociedade americana: o culto das armas e as várias obsolescências de um sistema educativo assente na lógica do lucro. Dois factores estreitamente interligados, aliás. Uma recente sondagem efectuada em Nova York dava conta de uma nítida divisão territorial na opinião pública a respeito da guerra em curso. O contra era maioritário em Manhattan e Staten Island; já em bairros como Queen's, Harlen e Bronx havia um claro apoio à guerra. Estes dados não surpreendem: nesses bairros vivem essencialmente famílias de fracos recursos, para quem a tropa acaba por ser a única hipótese de um curso superior gratuito para os filhos. Só que, entretanto, a sua formação humana ficou irremediavelmente comprometida, não só pela exposição a uma dose maciça de violência urbana e audiovisual como também pela pobreza intelectual de currículos que fazem do umbigo do tio Sam o centro do Mundo. E, assim, o egoísmo ofusca a compaixão; o orgulho impede a compreensão e abertura ao Outro; o fascínio das armas erige-se em desígnio nacional, estampado no articulado constitucional que garante a cada cidadão o direito de porte de arma, cavalo de batalha da National Riffle Association (NRA). Os americanos vivem em estado de permanente guerra civil, matam-se uns aos outros sem saberem muito bem porquê - e aquela imagem (Bowling for Columbine) de Charlton Heston triunfalmente de Winchester em riste, numa reunião da NRA, é uma das mais aterradoras que os meus olhos já viram!

Uma última palavra: honra! É um recado que deixo aos senhores George W. Bush e Saddam Hussein. A honra, indissociável da dignidade humana, não permite colocar armamento à porta de hospitais, no pátio das escolas, junto a edifícios residenciais ou encavalitado em monumentos. Tal como não permite, por muito “inteligentes” que sejam, despejar toneladas de bombas nas imediações desses involuntários alvos “estratégicos”. Já era meio caminho andado para evitar milhentos danos colaterais. Mas a verdadeira prova de coragem seria esses dois senhores queimarem alguns neurónios na reinvenção da Paz – em vez de os esbanjarem numa exaltação serôdia do Apocalipse!

P.S. – Se não se importarem, gostava de dedicar esta crónica à minha Mãe, que hoje faz 60 anos.

Lisboa, 22 de Abril de 2003

Cinco anos volvidos, não há grandes motivos para festejar, com a preciosa ajuda da Al-Qaeda, que fez do Iraque a sua Disneylândia pessoal: das famosas armas de destruição massiva nem rasto, 100.000 mortos civis, 4.000 soldados americanos regressados a casa num caixão, 600 mil milhões (600.000.000.000) de dólares atirados para a fogueira, um número enorme que nos foge à compreensão – e condena meio mundo à miséria. O Iraque, apesar das significativas melhorias já registadas e descontando o optimismo parolo de Bush, continua a não encontrar o seu norte. Um iraquiano, refugiado na Síria, ao ser questionado pela RTP sobre o futuro do seu país, respirou fundo e desalentou-se: “O futuro... No tempo de Saddam havia só um ditador. Agora, temos centenas!” Que a amargura do seu olhar não desça com ele à cova!

Segue-se, como já referido, uma pequena galeria de fotos, espelho da tragédia e esperança do Iraque – e de todos nós... Pelo desculpa pelo improviso de algumas imagens, mas o tamanho de algumas fotografias e o aperto do tempo não me permitiram um mais capaz trabalho.

Fiquem bem. Vemo-nos por aí...